新论文:中柱节点向上和向下冲剪破坏引起的板柱子结构连续倒塌研究

Journal of Structural Engineering - ASCE

论文链接:

https://ascelibrary.org/doi/pdf/10.1061/%28ASCE%29ST.1943-541X.0003241

一、研究背景

板柱结构(在国内也称之为无梁楼盖结构,国外称之为平板结构)因其空间利用率高、施工简便、经济效益显著等诸多优势,广泛应用于国内外的建筑行业。但是板柱节点的脆性破坏易触发结构系统的连续倒塌,造成严重的人员伤亡和经济损失。近期较为严重的事故是2021年6月24日美国迈阿密12层板柱结构住宅楼连续倒塌,事故造成至少98人死亡,该事故已引起了科学界和工程界的广泛关注。根据该结构的原始设计资料和建筑设计规范,清华大学陆新征教授、格里菲斯大学关红教授、中国建筑设计研究院孙海林总工、北京工业大学李易教授合作,采用课题组研发的倒塌场景可视化平台和节点精细模型,反演和评估了结构的抗连续倒塌性能和设计缺陷[1]。在此之前,课题组在板柱结构领域已经开展了深入合作,研究了面内约束节点在不同冲剪方向下全过程受力性能[2]和精细数值模拟方法[3]、节点性能提升的构造措施[4]、弯-剪组合作用下面内约束节点受力特性[5]。在板柱子结构连续倒塌方面,研究了中柱失效[6]、角柱失效[7]、中柱及边柱失效[8]的连续倒塌行为和内力重分布规律,以及关键结构参数对板柱结构连续倒塌的影响[9]。

在板柱结构的抗倒塌机制和破坏机理方面,目前广泛采用2×2跨板柱子结构开展各类柱失效场景下的静动力试验,借鉴框架结构的研究方法,通过拆除构件法研究柱失效后的板柱结构内力重分布规律。从实际连续倒塌事故可知,意外荷载在破坏柱的同时也会导致相应节点的冲剪破坏,其结构受力特征和简单移除柱构件有明显的区别。例如,当楼板遭受向下的超载作用时,意外荷载在移除柱时也会引起节点向上冲剪破坏(UPS)(见图1a);而下层空间发生爆炸时,荷载在移除柱的同时也会导致节点发生向下冲剪破坏(DPS)(见图1b)。在上述过程完成后,剩余结构在内力重分布作用下发生相邻节点的向上(UPS)冲剪破坏。为分析上述场景下的结构连续倒塌机理和倒塌抗力,课题组在中国地震局工程力学研究所恢先地震工程实验室的支持下,开展2个2×2跨缩尺板柱子结构试件的静力连续倒塌试验(试件尺寸5000mm×5000mm),研究中柱节点分别发生向上和向下初始冲剪破坏后结构的连续倒塌机理,并分析了子结构冲剪前后的承载力。

(a) 超载引起中柱节点向上冲剪

(b) 爆炸引起节点向下冲剪

图1 意外荷载作用工况

二、试验设计

试验原型结构为3层双向4跨的停车场,设计恒荷载和活荷载分别为6.68 kN/m2和5 kN/m2,结构设计同时满足中国和澳大利亚混凝土结构设计规范(GB 50010-2010 (2015版)和AS 3600-2018),设计板厚为270 mm。选取底层中间2×2跨子结构(见图2a),按照1:3缩尺后板厚为90 mm,楼板配筋见图2b,并制作了两个子结构试件。前期节点试验研究中也将中间节点单独抽取,设置了面内约束开展了节点性能试验[2],用于和本文子结构系统中节点行为进行对比。

(a)选取的子结构

(b) 1/3缩尺子结构配筋

图2 板柱子结构选取及配筋(单位:mm)

试验采用两阶段加载:1) 集中加载(LP-1),采用千斤顶对中柱进行加载,直至中柱节点发生冲剪破坏,其中UPS-Sub与DPS-Sub试件分别模拟中柱节点向上和向下冲剪破坏;2)拟均布加载(LP-2),通过千斤顶和12点力分配系统对楼板施加向下的拟均布荷载,模拟中柱节点失效后楼面荷载作用直至楼板发生倒塌破坏(见图3)。另外,试验中测量了千斤顶施加的轴力(见图3)、钢筋应变、竖向位移和水平位移(见图2b)。

1: Hydraulic Jack; 2: Load cell; 3: Upward concentrated loading device; 4: Triangular steel plates (TSPs); 5: Flat slab substructure; 6: Horizontal LVDTs; 7: Steel columns.

图3 试验加载方案

三、试验结果

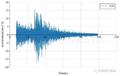

集中加载阶段(LP-1)两个试件的力-位移曲线见图4,两个试件均以弯曲变形为主,UPS-Sub和DPS-Sub的中柱节点冲剪承载力分别为90 kN和56 kN,对应的冲剪位移分别为37 mm和83 mm。因此,UPS-Sub的冲剪承载力比DPS-Sub高58.2%,但UPS-Sub的冲剪位移比DPS-Sub低53.6%。图5给出UPS-Sub和DPS-Sub的裂缝分布,分别对应局部和整体的失效模式。

图4 LP-1(集中加载阶段)阶段力-位移曲线

(a) 板顶

(b) 板底

图5 LP-1(集中加载阶段)阶段裂缝分布

图6给出了拟均布加载LP-2阶段两个试件的力-位移曲线,UPS-Sub和DPS-Sub的承载力机制均可划分为压膜机制、转换和拉膜机制3个阶段。压膜机制阶段UPS-Sub(297 kN)的峰值承载力比DPS-Sub(274 kN)高8.4%,对应的竖向位移和水平位移分别高91.1%和57.1%,这表明集中加载阶段的向上残余变形有利于受压薄膜的受力。两个试件都是边中柱先冲剪,进而角柱冲剪,UPS-Sub和DPS-Sub所有柱(边柱和角柱)都发生冲剪破坏的位移分别为188 mm和175 mm,节点冲剪后可以通过受拉钢筋提供承载力,因此子结构的承载力可以继续提升。拉膜机制阶段,UPS-Sub和DPS-Sub冲剪后峰值承载力分别为346 kN和348 kN,这表明子结构的极限承载力不受初始冲剪方向的影响。LP-2(拟均布加载)阶段加载结束时UPS-Sub的板顶裂缝分布见图7,板顶裂缝呈环状分布且相互延伸产生交叉,边柱和角柱分别形成类似圆形和半圆形冲剪破坏区,需要说明的是DPS-Sub的裂缝分布与之类似,不再赘述。

图6 LP-2(拟均布加载)阶段力-位移曲线

图7 LP-2(拟均布加载)阶段加载结束时UPS-Sub的板顶裂缝分布

四、理论分析

采用澳洲规范、中国规范、美国规范和欧洲规范评估LP-1(集中加载阶段)阶段中柱节点冲剪承载力(见表1),发现UPS-Sub和DPS-Sub试件的中柱节点承载力均显著低于规范预测值,可能是面内张力作用降低了节点的冲剪承载力。

表1 中柱节点冲剪承载力

本研究中采用屈服线理论评估结构的抗弯承载力(图8),进而评估压力薄膜的贡献,经计算发现UPS-Sub和DPS-Sub的压膜贡献分别占抗弯承载力的17.2%和11.7%,表明向上的残余变形有利于压力薄膜的发展。此外,UPS-Sub和DPS-Sub的中柱节点冲剪区域的抗弯承载力贡献分别占结构总抗弯承载力的12.1%和11.4%。

图8 屈服线理论模型示意图

为了评估板柱子结构的动力倒塌抗力,通过简化的能量原理方法将结构的静力-位移曲线转化为动力-位移曲线,分析结果表明压膜机制下UPS-Sub和DPS-Sub动力倒塌抗力分别是设计荷载(1.2恒荷载+0.5活荷载)的1.095和1.030倍,而拉膜机制下分别为1.482和1.613倍(见图9)。因此,两个试件压膜机制下提供有限的动力倒塌抗力,但拉膜机制下能提供充足的动力倒塌抗力。

图9 静动力倒塌抗力对比

五、结论

(1)在集中加载阶段阶段,UPS-Sub和DPS-Sub的分别表现为局部和整体失效模式。UPS-Sub的中柱节点冲剪承载力比DPS-Sub高58.2%,但对应的冲剪位移UPS-Sub比DPS-Sub低53.6%。然而,两个试件的中柱节点冲剪承载力均显著低于规范预测值。

(2)在拟均布加载阶段,压膜机制下UPS-Sub的峰值承载力比DPS-Sub高8.4%,而屈服线理论计算表明中柱节点冲剪区域的抗弯承载力贡献分别占结构总抗弯承载力的12.1%和11.4%。拉膜机制下,UPS-Sub和DPS-Sub的峰值承载力非常接近,表明中柱节点冲剪方向不影响结构的极限承载力。

(3)通过简化能量原理方法分析表明,UPS-Sub和DPS-Sub在压膜机制下提供有限的动力倒塌抗力,但拉膜机制下能提供充足的动力倒塌抗力。

六、致谢

感谢中国地震局工程力学研究所恢先地震工程实验室为试验提供了充足的时间和空间,在原位开展子结构试件的制作、养护和测试。

七、相关链接

[1] A preliminary analysis and discussion of the condominium building collapse in surfside, Florida, US, June 24, 2021, Frontiers of Structural and Civil Engineering, 2021, 1-14. (新论文:美国佛罗里达公寓大楼倒塌的初步分析和讨论)

[2] Post-punching mechanisms of slab-column joints under upward and downward punching actions, Magazine of Concrete Research, 2021, 73(6): 302-314. (新论文:不同冲剪方向下板柱节点抗倒塌性能研究)

[3] Simulation of punching and post-punching shear behaviours of RC slab–column connections, Magazine of Concrete Research, 2021, 73(22): 1135-1150. (新论文:钢筋混凝土板柱节点冲切及冲切破坏后行为的数值模拟)

[4] Enhancing post-punching performance of flat plate-column joints by different reinforcement configurations, Journal of Building Engineering, 2021, 43: 102855. (新论文:不同钢筋构造对RC板柱节点冲剪破坏后性能的加强作用)

[5] Pre- and post-punching performances of eccentrically loaded slab-column joints with in-plane restraints, Engineering Structures, 2021, 248: 113249. (新论文:偏心加载下的面内约束板柱节点冲剪破坏全过程性能研究)

[6] Load transfer and collapse resistance of RC flat plates under interior column removal scenario, Journal of Structural Engineering-ASCE, 2018, 144(7): 04018087. (新论文:中柱失效后板柱结构连续倒塌传力机理研究)

[7] Experimental study on the progressive collapse behaviour of RC flat plate substructures subjected to corner column removal scenarios, Engineering Structures, 2019, 180: 728-741. (新论文:角柱失效后平板结构连续倒塌行为实验研究)

[8] Experimental study on the progressive collapse behaviour of RC flat plate substructures subjected to edge-column and edge-interior-column removal scenarios, Engineering Structures, 2020, 209: 110299. (新论文:边柱以及边中柱失效后平板结构连续倒塌行为试验研究)

[9] Comparative and parametric studies on behaviour of RC flat plates subjected to interior column loss, Journal of Structural Engineering-ASCE, 2020, 146(9): 04020183. (内柱移除工况下平板结构受力性能的对比和参数研究)

---End---

相关研究

相关文章,在仿真秀官网搜索

专著

英文版《工程地震灾变模拟:从高层建筑到城市区域(第2版)》出版

人工智能与机器学习

揭秘人工智能设计剪力墙结构的科学原理 | 新论文:基于生成对抗网络的剪力墙结构设计方法

用人工智能进行结构方案设计| 发明专利:基于对抗生成网络的剪力墙结构布置方法

5分钟!从设计结构方案到完成计算书 | 人工智能设计剪力墙结构案例演示

新发明专利:一种将规范文本自动转为可计算逻辑规则的方法及系统

新论文 | 倾斜摄影点云+深度学习=城市风环境自动化模拟

新论文 | 卷积神经网络 + 小波时频图:基于地震动时频域特征的震害评估新方法

他山之石可以攻玉 | 新论文:基于深度迁移学习的结构地震响应识别

新论文:为提升AI振动识别效果,小波、HHT、MFCC、CNN、LSTM我们都试一试

如何将地震破坏力评估加速1500倍?| 新论文:基于LSTM的地震破坏力实时评估

新论文:基于机器学习方法的多元地震动强度指标比选与实时震害预测

新论文:给振动信号拍个照,可以提升振动控制效果!

这栋楼是什么结构的,元芳,你怎么看?——大人,时代变了!|新论文:使用机器学习方法预测城市建筑结构类型

新论文:基于无人机与深度学习的建筑震害评估方法

新论文:无人机+机器学习+城市弹塑性分析=震后近实时损失预测

城市灾害模拟与韧性城市

新论文:城市尺度树木风灾破坏近实时评估:方法框架及清华园案例应用

新论文:基于实测地震动的近实时地震滑坡预测方法(并附源程序)

新论文:基于实测地震记录的区域地震动场模拟方法

新论文:“场地-城市”效应对区域震害评估的定量影响分析

新论文:基于城市信息模型、并同时适用于城市建筑群和单体重要建筑的多灾害模拟框架

新论文:台风风灾对港口运营的经济影响:以中国港口为例

新论文:基于BIM与虚拟现实的建筑震后火灾救援场景模拟

新论文:社区地震安全韧性评估系统及社区应用示范

新论文:武汉火神山医院病房有害气体的高空排放设计和分析

新论文:主余震作用下区域建筑震害预测方法

新论文:城市抗震弹塑性分析的开源框架

新论文:考虑劳动力资源约束的城市尺度建筑抗震韧性模拟和震后维修规划

新论文:结合BIM和FEMA P-58的建筑地震损失预测方法

新论文:扔砖头、跳盒子,这也是做科学试验哦!| 地震次生坠物情境中的人员疏散模拟

综述:城市抗震弹塑性分析及其工程应用

新论文:适用于多LOD BIM的建筑地震损失评估

新论文:城市建筑群多LOD震害模拟及北京CBD算例

美国NSF SimCenter+清华城市弹塑性分析=旧金山184万建筑地震模拟

新论文:BIM+新一代性能化设计=喷淋系统破坏后的地震次生火灾模拟

新论文:村镇建筑群火灾蔓延模拟与案例

新论文:建设地震韧性城市所面临的挑战

新论文:烈焰焚城 | 地震次生火灾的精细化和高真实感模拟

新论文:城市韧性——基于“三度空间下系统的系统”的思考

新论文:城市抗震弹塑性分析中如何确定高层建筑的损伤程度?

高性能结构与防倒塌

新论文:有限元携手物理引擎,倒塌模拟新思路

新论文:美国佛罗里达公寓大楼倒塌的初步分析和讨论

综述论文:建筑结构抗震“体系能力设计法”综述

新论文:不同钢筋构造对RC板柱节点冲剪破坏后性能的加强作用

新论文:地震-连续倒塌综合韧性防御超高层体系

新论文:基于数字孪生的强震下大跨斜拉桥倒塌易损性评估

新论文丨不同冲剪方向下板柱节点抗倒塌性能研究

新论文:大跨斜拉桥的非线性模型更新及倒塌预测

新论文:新一代地震-连续倒塌综合防御组合框架——综合韧性防御组合框架

新论文:中柱失效后混凝土板柱结构承载性能影响因素研究

新论文:不同冲剪方向下板柱节点抗倒塌性能研究

新论文:次边缘柱失效后钢筋混凝土平面框架连续倒塌承载力的试验分析和计算评估

新论文:基于集群计算的大跨斜拉桥精细有限元模型更新

新论文:钢筋混凝土板柱节点冲切及冲切破坏后行为的数值模拟

新论文:边柱以及边中柱失效后平板结构连续倒塌行为试验研究

新论文:抗震&防连续倒塌:一种新型构造措施

新论文:混凝土梁柱子结构连续倒塌动力效应的试验研究

层间位移角判别准则不适用于剪力墙,怎么办?|新论文:基于曲率的剪力墙损伤评估方法

新论文:地震-连续倒塌综合防御组合框架结构体系研究

新论文:改变框架-核心筒结构剪力调整策略对其抗震性能影响的研究

新论文:新型地震和连续倒塌综合防御韧性PC框架承载力计算方法

新论文:角柱失效后平板结构连续倒塌行为实验研究

新论文:受折纸启发的可更换承载-耗能双功能耗能器

新综述论文:21世纪建筑结构连续倒塌和鲁棒性的研究和实践

新论文:中柱失效后板柱结构连续倒塌传力机理研究

新论文:一根钢筋混凝土梁,承载力你能算对么?| 梁的压拱效应计算方法

新论文:这个混凝土框架能抗震,能防连续倒塌,还功能可恢复,您不进来看看么?

新论文:一个好汉三个帮|带端部阻尼器伸臂桁架的抗震性能试验研究

新论文:防屈曲支撑伸臂桁架?几个“狗骨头”可少不了!

新论文:考虑楼板影响的钢筋混凝土框架边柱连续倒塌试验

新论文:提高地震荷载分项系数,抗震安全性提高了多少?

新论文:采用减振子结构来控制超高层建筑的地震楼面加速度

新论文:500m级超高层建筑简化模型及其在结构体系对比中的应用

606m 超高层建筑OpenSees模型