超大地震的地面运动特征,我们的认识还远远不足 | 缅甸7.9级地震分析简报(1)

造成重大伤亡的往往是7级以上的超大地震,防范超大地震引起的倒塌应是我们抗震设防的主要目标。不过由于超大地震发生的频次相对较少,我们能获取的超大地震信息也相对有限,使得我们的研究受到了很大的局限性,进而也影响了我们能否提出合理有效的工程设计对策。

一个典型的挑战就是我们抗震设计的地震作用模型,是否可以准确反映超大地震的特征?

这个问题此前我们已经多次讨论过。首先,对于超大地震的近场区域,我国抗震设防的最高标准:9度罕遇,都是屡屡被轻松超过的。参阅:

图1 中国近年来几次6级地震的震中附近地面运动强度都超过9度罕遇,7级以上地震会超越更多。

图2 2023年土耳其7.8级地震强震记录远远超过我国9度罕遇地震水平

也就是说,如果真的发生了超大地震,而你又不巧正好住在这次超大地震的震中附近,那即便你的房子是按照国家最高标准建设的,也未必能够可靠保障你的生命安全。

也许我们可以自我安慰,毕竟超大地震发生的概率就不大,正好住在震中附近的概率就更小了,也许住的距离震中远一点,就能安全了呢?

这个么,也不一定。因为超大地震释放的能量多,影响的区域也大,地震波历经几十上百公里基岩,再通过几十上百米的场地地层,会在地面引起什么样的地面运动也真的不好说。比如,昨天发生的缅甸7.9级地震,在历经200多公里的传播抵达中国境内后,就颇有一些特立独行的地震记录。

图4 0328缅甸7.9级地震YN.N0201记录的反应谱

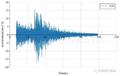

比如昨天公众 号里面发布的YN.N0201记录就比较有意思,它距离震中达到了307km,在短周期段(0.4s以内)强度很不怎么样,峰值加速度(PGA)也只有72.6cm/s2(参阅:RED-ACT |3月28日缅甸7.9级地震破坏力分析)。所以我和程庆乐老师还专门讨论了一下是否要选择这个地震记录作为典型地震记录进行分析。

然而,这个地震记录却是一个在破坏力分布图上“见红”(即足以导致建筑倒塌)的狠角色。它在1s到2s周期段的反应谱值有一个高峰,超过了7度罕遇的水平。这对于缺乏抗震设防的建筑,可能造成严重的后果。但是,我们现行的抗震规范的反应谱尚无法准确描述这种307km外远距离选择性杀伤的地震作用。

图5 0328缅甸7.9级地震YN.L2506记录的反应谱

如果说YN.N0201记录的反应谱有些“异乎寻常”,那距离震中605km的YN.L2506记录(北纬25.41,东经100.44)简直就有点“奇葩”了。其峰值加速度(PGA)只有23.3cm/s2,按照PGA算其烈度还不到5度,但偏偏反应谱值就在1.8s附近有一个峰值,而且这个峰值还达到了7度罕遇的水平。这就可能导致当地其他的建筑都安然无恙,偏偏一个30层左右的建筑因为和这个地震记录发生共振而晃得昏天黑地,甚至可能引发倒塌。如果我们不知道这个地震记录的特性,而仅仅根据现场的震害情况来做分析,可能就会导致完全错误的结论。与此同时,我国现行的抗震设计反应谱,同样对这样的地震作用也是很难准确描述的。

总之,从图1到图5都反映出我们现行的设计反应谱,对于近场地震而言,其短周期平台段不够高。对于远场地震,反应谱长周期段的单调下降曲线又不够灵活,进而不利于对超大地震的抗震设防。

那怎么办呢?

我们觉得,首先还是要多装传感器,多采集地面运动数据,没有数据很多研究就是空中楼阁。就像这次地震,境内因为现在已经建设了密集的地震台网,我们对地面运动及其可能引起的破坏就有把握得多,而国境线以外的情况,分析起来就非常困难了。

其次,就是要进一步完善我们的设计方法中地震作用的模型,比如设计反应谱。这里有两条思路可以参考:

一条是参考美国的思路,就是把反应谱搞得更加的精准一些。比如美国ASCE-7-2022版本就建议了Site-Specific Multi-Period Design Response Spectrum,首先根据经纬度(而不是行政区划,这样更加精准)确定地点,再给出这个地点(0.0 s, 0.01 s, 0.02 s, 0.03 s, 0.05 s, 0.075 s, 0.1 s, 0.15 s, 0.2 s, 0.25 s, 0.3 s, 0.4 s, 0.5 s, 0.75 s, 1.0 s, 1.5 s, 2.0 s, 3.0 s, 4.0 s, 5.0 s, 7.5 s, and 10 s)这些周期点的反应谱值,这样即便是YN.L2506那样的奇葩反应谱也可以很好的描述。

图6 ASCE-7的Multi-Period Design Response Spectrum (图源:Dr. Subramanian)

另一个思路就是日本的做法,反应谱的形状不复杂,但是把反应谱的值抬上去,这样“一力降十会”也是一个解决问题的办法。

图7 日本国土交通省设计规范和中国9度罕遇规范谱对比

这次缅甸7.9级地震是一个巨大的灾难,未来几天统计的伤亡人数还会不断上升。但每一次大地震也是一次重要的资料,我们应该从中不断吸取经验和教训。类似这次缅甸这样震级的大地震,中国历史上有1679年北京附近的三河-平谷8级地震,1976年唐山7.8级地震,1668年山东郯城8.5级地震,1556年陕西华县8级地震……,所以从唯物主义的角度说,大地震迟早会来的,关键是我们是否已经准备好了?

---End---