车内路噪的奥秘:如何从源头解析其特征频率

一、路噪的定义与重要性

路噪,顾名思义,是指车辆行驶过程中因路面与轮胎相互作用而产生的噪声。它不仅影响车内乘员的舒适性,还可能对驾驶安全造成潜在威胁。因此,深入理解路噪的产生机理,对于汽车制造商优化车辆设计、提升驾乘体验至关重要。

二、路噪的常见类型及特征频率

(一)低频路噪(敲鼓声)

当车辆以30-50km/h的速度行驶在粗糙水泥路面或接缝路面时,车内常出现一种类似敲鼓的低频噪声。这种噪声的产生,源于轮胎与路面的相互作用。轮胎在接触路面时,会因路面的不平整而产生振动,这些振动通过悬挂系统传递到车身结构。当轮胎、悬挂系统的模态与车身结构(如背门、顶棚、前风挡横梁等)的模态耦合时,振动被放大,从而在车内形成明显的低频敲鼓声。

从频率角度来看,低频路噪的特征频率通常集中在100-200Hz之间。这一频段的噪声容易被人体感知,且由于其低频特性,能量较大,穿透力强,难以通过简单的隔音材料进行有效隔离。

(二)隆隆声

车辆以50-80km/h的速度行驶在粗糙沥青或接缝路面时,车内常出现“隆隆声”。这种噪声的产生与悬挂系统密切相关。当路面的激励作用于悬挂系统时,如果悬挂系统的模态与车内声腔或板件模态耦合,就会导致车内产生隆隆声。

隆隆声的特征频率通常在200-300Hz之间。这一频段的噪声具有较强的传播能力,容易在车内形成共鸣,进一步加剧噪声的感知强度。因此,优化悬挂系统的模态设计,使其与车内声腔模态错开,是降低隆隆声的关键。

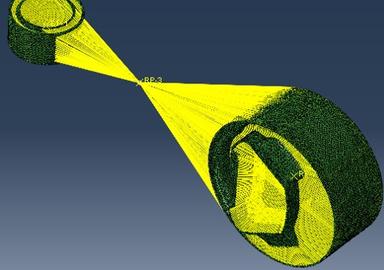

(三)空腔声

同样在50-80km/h的车速下,当车辆行驶在粗糙沥青或接缝路面时,车内还可能出现“嗡嗡声”。这种噪声的根源在于轮胎的空腔效应。轮胎内部的空腔在受到路面激励时,会产生类似共鸣腔的效应,放大噪声。当悬挂系统无法完全隔离这种激励时,噪声就会传入车内。

空腔声的特征频率一般在300-500Hz之间。这一频段的噪声具有较高的频率,容易被人体耳膜感知,且由于其频率较高,传播方向性较强,会在车内形成明显的噪声源。因此,优化轮胎结构设计,降低空腔效应,是减少空腔声的有效途径。

(四)花纹声

当车辆以70-100km/h的速度行驶在光滑沥青路面时,车内常出现“哗哗声”。这种噪声主要来源于轮胎花纹与路面的相互作用。轮胎花纹块在接触路面时,会产生撞击和摩擦,形成气体噪声。同时,轮胎与路面之间的腔体效应也会产生类似喇叭的响应,进一步放大噪声。

花纹声的特征频率通常在500-1000Hz之间。这一频段的噪声频率较高,传播速度快,且容易在车内形成高频共振。因此,优化轮胎花纹设计,减少花纹块与路面的接触面积,是降低花纹声的关键。

三、路噪的控制策略

了解路噪的产生机理和特征频率后,我们可以通过以下几种方式来控制路噪:

(一)优化轮胎设计

花纹设计:通过优化轮胎花纹,减少花纹块与路面的接触面积,降低花纹声的产生。例如,采用非对称花纹或多节距花纹设计,可以有效分散噪声频率,降低高频共振。

空腔结构优化:通过改变轮胎内部的空腔结构,减少空腔效应,降低空腔声的产生。例如,采用填充泡沫材料或设计特殊的空腔形状,可以有效降低空腔声的频率和强度。

(二)优化悬挂系统

模态解耦:通过调整悬挂系统的模态频率,使其与车内声腔模态错开,避免模态耦合。例如,采用更先进的悬挂系统设计,如空气悬挂或可变阻尼悬挂,可以有效调节悬挂系统的模态频率,降低低频路噪和隆隆声。

增加阻尼:通过增加悬挂系统的阻尼,减少振动的传递。例如,采用高性能减震器或增加悬挂系统的阻尼系数,可以有效降低振动能量的传递,减少路噪的产生。

(三)车身结构优化

声学包设计:通过优化车身的声学包设计,增加隔音材料的使用,减少噪声的传入。例如,在车身关键部位(如车门、地板、顶棚等)增加隔音材料,可以有效降低路噪的传播。

模态优化:通过调整车身结构的模态频率,使其与轮胎、悬挂系统的模态错开,避免模态耦合。例如,采用高强度车身结构设计或增加车身刚性,可以有效降低车身结构的振动,减少路噪的产生。

四、总结

路噪是影响车内舒适性的重要因素之一。通过深入解析路噪的产生机理和特征频率,我们可以找到针对性的控制策略。无论是优化轮胎设计、悬挂系统设计,还是车身结构设计,都是为了减少路噪的产生,提升驾乘体验。未来,随着汽车技术的不断发展,我们相信路噪问题将得到更好的解决,让驾驶更加舒适、安静。